Am 1.Oktober haben wir bei herrlich sonnigem Herbstwetter die Informationstafel anlässlich der Eröffnung des Liblarer Bahnhofs vor genau 150 Jahren enthüllt und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Nach der Begrüßung der Mitglieder und Gäste und einer Einführung in die Geschichte des Liblarer Bahnhofs als Personen- und Klütten-Bahnhof (Braunkohlenbrikett) durch unseren Vorsitzenden Herrn

Depka, hat sich Bürgermeisterin Weitzel für unser ehrenamtliches Engagement bedankt und auf die gegenwärtige und zukünftige Rolle des Bahnhofs Erftstadt für die Entwicklung der Stadt hingewiesen.

Herr Dr. Bartsch skizierte abschließend die Geschichte des Bahnhofs anhand einiger interessanter Aspekte:

Zum Beispiel stellte der Bahnhof ein repräsentatives Gebäude für Kaiser Wilhelm I auf seiner Reise ins Manövergebiet in der Voreifel dar. Mit seinem unverbauten Blick Richtung Schloss Gracht über

Lechenich bis in die Voreifel erfreute man sich an diesem „Belle Vue“. Die ehemalige Restauration im Gebäude diente als beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung.

Nach der Enthüllung der Informationstafel durch Frau Weitzel, Herrn Depka und Herrn Dr. Bartsch wurde die Gelegenheit genutzt, Anekdoten, Geschichten und Informationen über den alten und neuen

Bahnhof mit den Anwesenden auszutauschen.

Als Anhang haben uns Herr Albrecht und Herr Depka eine kurze Geschichte des

Liblarer Bahnhofs zusammengestellt, die hier als PDF heruntergeladen werden kann.

Splitterschutzzelle (Ein-Mann-Bunker) im Stadtgarten

An das Ende des 2. Weltkrieges erinnert im Liblarer Stadtgarten eine Splitterschutzzelle, der sogenannte Ein-Mann-Bunker.

Splitterschutzzellen wurden während des 2. Weltkrieges als einfache, leicht zu transportierende Schutz- und Beobachtungsräume für jeweils 1 bis 2 Personen vor allem an Militär-, Industrie- und Bahnanlagen aufgestellt, um dem dort arbeitenden Personal bei einem plötzlichen Luftangriff einen Schutzraum zu bieten. Damit die SSZ bei einem Bombeneinschlag nicht umgeworfen wird, muss sie fest im Boden verankert sein. Hilfsweise kann sie auch, wie in diesem Fall, in den Boden eingegraben werden.

Die Splitterschutzzelle im Stadtgarten ist eine von insgesamt drei Exemplaren, die 2016 in den Gärten der ehemaligen Häuser Carl-Schurz-Straße 149 bis 153 wiederentdeckt wurden. Im Zusammenhang mit einem hier aufgefundenen Laufgraben liegt die Vermutung nahe, dass es sich hier um einen Beobachtungs- oder Verteidigungsposten handelte.

Zwei der drei Splitterschutzzellen wurden zu anderen Aufstellungsorten abtransportiert (Lauerbusch Bliesheim, Eisenbahnmuseum Rommerskirchen) Der verbliebene fand nach mehreren Standortwechseln 2023 hier seinen endgültigen Aufstellungsort. Zur Erläuterung erstellte der Geschichtsverein Erftstadt eine Informationstafel.

Jahresprogramm 2025: 80 Jahre Kriegsende

Das Programm des Geschichtsvereins widmet sich in diesem Jahr dem Ende des 2. Weltkrieges vor 80 Jahren unter verschiedenen Aspekten. Wie es war, als die Amerikaner 1945 in Erftstadt einmarschierten erfahren wir am Beispiel Blessem. Anhand der jüngeren Geschichte der Abtei Brauweiler als Besserungsanstalt, NS-Gefängnis und Notunterkunft werfen wir einen schnellen Blick durch die NS-Herrschaft bis in die Nachkriegszeit. Den Kriegsschauplatz Hürtgenwald und die Erinnerungskultur anhand von Schlachtfeldern lernen wir kennen. Wir werfen einen Blick auf den Beginn der Nachkriegszeit und erinnern uns auch aktuell noch an die Gefallenen der Weltkriege.

Aufgrund der großen Nachfrage wiederholen wir unseren Überblicksvortrag durch die Erftstädter Geschichte.

Unsere Veranstaltungen führen wir auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit der Volkshochschule Erftstadt durch. Dabei nutzen wir deren Räumlichkeiten sowie deren Anmeldesystem: Telefon: 02235 409-272, Programm: www.vhs-erftstadt.de/programm.

Bitte beachten Sie, dass bei unseren Veranstaltungen Fotos gemacht werden, die für vereinsinterne Zwecke und für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden

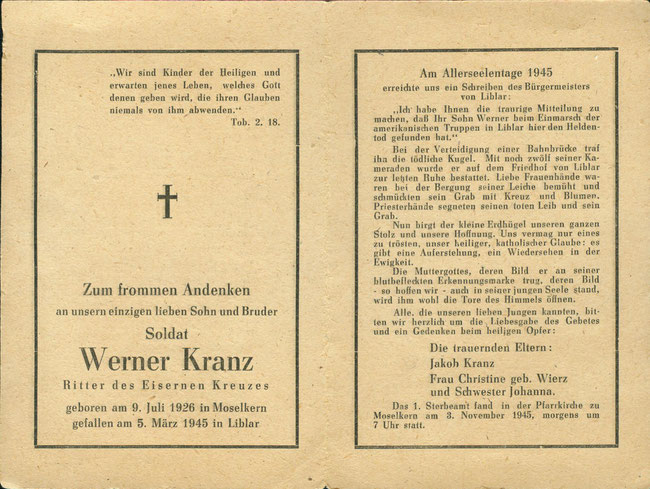

Erftstädter Totenzettelsammlung, Stand Januar 2025

Totenzettel aus dem Raum Erftstadt werden vom Geschichtsverein laufend erfasst, d.h. die Grunddaten werden erfasst und die Zettel selbst eingescannt und anschließend im Internet bereitgestellt.

Zum Januar 2025 sind 190 weitere Exemplare aufgenommen worden, sodass 1940 Totenzettel aus dem Raum Erftstadt eingesehen werden können. Eine alphabetische Liste ist auf unserer Homepage abgelegt. Die einzelnen Totenzettel können unter http://www.rhein-erft-geschichte.de aufgerufen werden. Hier sind insgesamt 47 080 Totenzettel aus dem Rhein-Erft-Kreis erfasst.

Sollten bei Ihnen noch Totenzettel in einer Schublade schlummern, stellen Sie sie dem Geschichtsverein, ggf. auch leihweise zur Erfassung, zu Verfügung!

Reinigung der Erftstädter Stolpersteine 2024

Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, dem 27. Januar, hatte der Geschichts-verein Erftstadt e.V. seine Mitglieder angeregt, die in Erftstadt verlegten „Stolpersteine“ wieder auf Hochglanz zu bringen. Auf Initiative von Erftstädter Bürgern waren diese zwischen 2006 und 2009 in Liblar und Lechenich vom Künstler Gunter Demnig verlegt worden. Sie erinnern an die unter dem NS-Regime verschleppten und ermordeten jüdischen Mitbürger. Die Stolper-steine in der Carl-Schurz-Straße, die während der Neugestaltung des Bürgersteiges entfernt worden waren, sind mittlerweile wieder an ihren alten Ort zurückgekehrt.

Der Aufruf des Geschichtsvereins fand ein sehr positives Echo bei seinen Mitgliedern. Pünktlich zum Gedenktag sind die Steine wieder deutlich sichtbar und erinnern gerade in der heutigen Zeit an das in der Vergangenheit begangene Unrecht.

2025 fiel die Reinigung aufgrund des kalten Witterung aus.

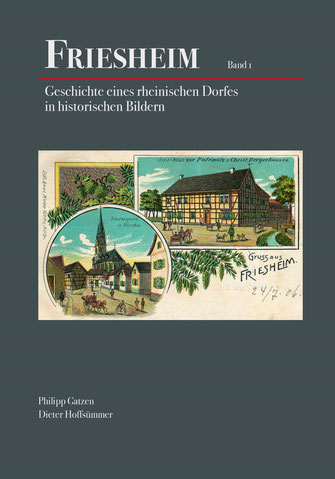

Neue Publikation: Bildband Friesheim

Wer war Graf Emundus? Warum wurde Friesheim als Vielburgendorf bezeichnet? Wie sah es im Ort vor dem Ersten Weltkrieg aus? Diesen und weiteren Fragen widmet sich ein neuer Bildband zur Geschichte

Friesheims von Philipp Gatzen und Dieter Hoffsümmer.

150 Photographien und Objekte laden zum Nachdenken, zum Erinnern und

Entdecken ein. Band eins der auf zwei Bände angelegten Ortsgeschichte widmet sich besonders der Historie des Dorfes bis 1815. Ebenso werden der Wandel des Ortsbildes seit 1900, die Geschichte der

Gewässer, die

Veränderungen der Erwerbstätigkeit und die früher zahlreichen Gasthäuser betrachtet. Zudem stellt das Buch berühmte Friesheimer Persönlichkeiten vor.

Die Kontoverbindung des Geschichtsvereins lautet:

Volksbank Rhein-Erft-Köln-eG, IBAN DE87 3706 2365 1310 2720 15